|

・柄を仕込むひつ穴の周囲の面をとります。

・この玄能のひつ穴の巾は8mm、高さが24mmなので、柄の仕込む部分の寸法は、巾が8.6mm、高さが24.6mmとなります。

・柄のひつ穴に入る部分は、巾および高さともに並行です。

・木殺しなどしてはいけません。 |

|

・画像ではよくわかりませんが、面は3段に取ってあります。

・1段目の面は45度の角度で、幅は0.3mmです。

・1段目に取った面の角を更に面取りします。これで3段に面が取れます。 |

|

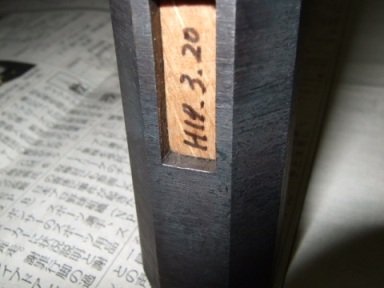

・仕込んだ状態です。

・仕込む際に柄に薄く油をひくと作業が楽になります。

・ひつ穴の角で柄の表面が削られるようなこともなく、きれいに入っています。 |

|

・ひつ穴と柄の間に隙間は全くありません。

・長期間使用して緩んできた場合には、一旦柄を抜いて和紙やはがきなどの厚めで丈夫な紙を挟めましょう。 |

|

|

玄能と柄が固定される原理は摩擦抵抗によるものです。したがってその力が最大になる仕組みを考えればいい訳です。

一般にひつ穴の内部が奥(中心)に行くほど狭くなっていく、いわゆるつづみ型になっていると良いと言われますが、それでは柄がひつ穴に入って行きません。

もしそれでも柄が入っていくのであれば、ひつ穴中心より先の玄能と柄の間には隙間ができるはずですから、その部分の摩擦抵抗は働かなくなり、うまく固定できません。

ならばひつ穴はストレートに開けられているのがいいのかといいますと、きわめてわずかにつづみ型になっているほうが良いようです。

ただし、これは意識してそのように玄能を製作するのではなく、「限りなくストレートにひつ穴を開けるように頑張ったけれど、それでもわずかにつづみ型になってしまった」という程度がいいと思います。

なお当然ひつ穴の入口も出口も同じ大きさでなければいけません。

|

|

|

|

・丸玄能の場合の仕込んだ状態です。 |

|

・同じ様にひつ穴と柄の間に隙間は全くありません。 |